葬儀に関すること

葬儀に関すること 故人を偲ぶ三七日『洒水忌』とは

仏教では、人が亡くなってから四十九日間は、七日ごとに故人の冥福を祈り、追善供養を行う七仏事という儀式が営まれます。この七仏事の中で、三十五日目を『洒水忌(しゃすいき)』と言います。

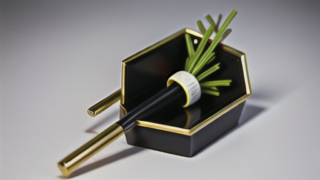

『洒水忌』の『洒水』とは、故人の亡骸を洗い清めた水を表しており、この日も故人を偲び、香や花、故人の好きだったものなどを供えて、墓前に水を注ぎます。これは、かつてインドで行われていた、故人の冥福を祈ってガンジス川に水を注ぐ風習に由来すると言われています。