葬儀に関すること

葬儀に関すること 知っておきたい「百箇日」の意味と由来

「百箇日(ひゃくにち)」とは、人が亡くなってから満100日目に行われる仏教行事のことです。一般的に、故人が亡くなってから7日ごとに法要や供養を行う「中陰法要」の締めくくりとして、特に重要な意味を持つ日とされています。

葬儀に関すること

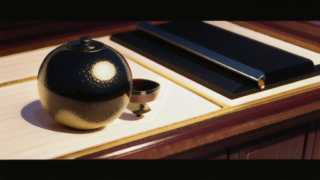

葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀の準備について

葬儀の準備について  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること