仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること 開眼供養:仏像に魂を宿す儀式

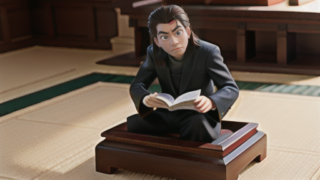

「開眼」とは、文字通りには目を開くことを意味しますが、仏教においては、新しく造られた仏像に魂を迎え入れ、仏としての力を宿らせる儀式のことを指します。これは単なる像に命を吹き込むような、神秘的な儀式ではありません。 仏の教えを具現化したものである仏像に、敬虔な祈りを捧げることで、仏と私たちとが繋がる、重要な意味を持つ儀式なのです。

仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀の準備について

葬儀の準備について  寺院に関連すること

寺院に関連すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お墓に関すること

お墓に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お墓に関すること

お墓に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お墓に関すること

お墓に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お墓に関すること

お墓に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お墓に関すること

お墓に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お金に関係すること

お金に関係すること