葬儀に関すること

葬儀に関すること 意外と知らない?壇弘忌(六七日)の意味と由来

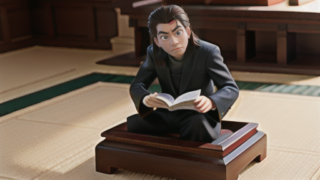

仏教では、故人の死後、七日ごとに法要を営み、冥福を祈る風習があります。なかでも、特に重要な意味を持つのが四十九日ですが、その他にもそれぞれ意味を持った大切な法要が営まれます。「壇弘忌(六七日)」は、故人の死後47日目に行われる法要のこと。 この日は、故人が三途の川のほとりで、生前の行いについて裁きを受ける「審判の日」にあたるとされています。

一体なぜ、壇弘忌は故人の運命を左右する重要な日とされているのでしょうか?

また、遺族はこの日にどのようなことを行うべきなのでしょうか?

この記事では、意外と知らない壇弘忌(六七日)の意味や由来、そして当日の過ごし方について詳しく解説していきます。