葬儀に関すること

葬儀に関すること 閻魔帳ってなに?あの世と死後の世界を紐解く

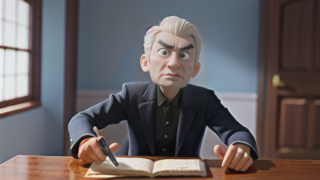

誰もが一度は耳にしたことがある「閻魔帳」。死後の世界を裁く恐ろしい帳面、というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。今回は、閻魔帳の起源や役割、そしてそこに記された内容について詳しく解説していきます。

閻魔帳の起源は、古代インドの宗教であるヒンドゥー教に遡ります。そこでは、人間の生前の行いを記録する「ヤマ」という神が登場します。このヤマ神が、仏教に取り入れられ、中国で道教の影響を受けながら、現在の閻魔大王へと変化していきました。

閻魔帳は、閻魔大王の裁判で重要な役割を果たす、いわば「生死の記録簿」です。そこには、人間のあらゆる善行悪行が克明に記録されているとされ、死後に閻魔大王の前に引き出された魂は、この記録に基づいて裁きを受けるとされています。