葬儀の準備について

葬儀の準備について 病院から自宅や葬儀場へ: 搬送の基礎知識

搬送とは、病気や怪我などによって自力で移動することが難しい方を、病院や施設から自宅や別の医療機関などに移動させることを指します。病院から自宅への退院、転院、お亡くなりになった後の葬儀場への搬送など、状況に応じて様々なケースがあります。搬送は、患者さんの状態や搬送先の状況に合わせて適切な方法で行われる必要があり、専門のスタッフや車両が必要となる場合もあります。

葬儀の準備について

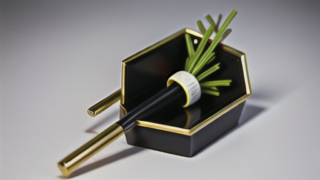

葬儀の準備について  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀の準備について

葬儀の準備について  寺院に関連すること

寺院に関連すること  葬儀の準備について

葬儀の準備について  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること