葬儀に関すること

葬儀に関すること 葬儀と煩悩:108つの煩悩の意味とは?

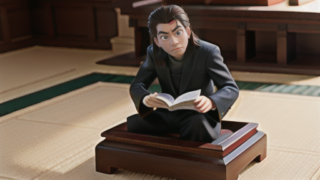

仏教では、人が生前に抱く様々な迷いや苦しみの根源を煩悩と呼びます。その数は108つと言われ、煩悩の数だけ人間の迷いがあるとも言われています。

葬儀において、これらの煩悩は故人が迷いから解放され、安らかに成仏できるようにと、僧侶が読経や焼香によって浄化していく対象となります。つまり、葬儀は故人のみが主役なのではなく、残された者が故人のために煩悩を弔い、祈りを捧げる場でもあるのです。

葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  手続きに関して

手続きに関して  葬儀に関すること

葬儀に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お墓に関すること

お墓に関すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  葬儀に関すること

葬儀に関すること  寺院に関連すること

寺院に関連すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  お墓に関すること

お墓に関すること  仏壇・仏具に関すること

仏壇・仏具に関すること