葬儀に関すること

葬儀に関すること 葬儀の疑問: 斎員ってどんな役割?

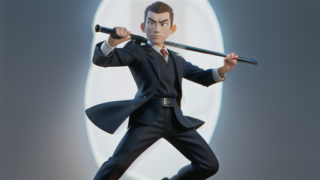

近年、家族葬など小規模な葬儀が増える一方で、耳慣れない言葉も出てきました。その一つが「斎員」ではないでしょうか。 斎員とは、葬儀会社に所属し、通夜や葬儀・告別式において、様々な業務をサポートしてくれる専門スタッフのことを指します。具体的には、受付や案内、料理の配膳、式次第の進行補助など、遺族に代わって mournersへのおもてなしを担います。 mournersは故人との最後のお別れに集中できるよう、斎員はきめ細やかな気配りで、葬儀が滞りなく進むようサポートする重要な役割を担っているのです。